Gabriele Schor, Leiterin der Sammlung Verbund, weiß die Antwort. Schließlich hat sie die bedeutendste Sammlung feministischer Kunst in Österreich aufgebaut.

Interview mit Gabriele Schor

Frau Schor, „feministische Kunst“ – was ist das?

Gabriele Schor: Man muss zunächst zwischen ‚Kunst von Frauen‘ und ‚feministischer Kunst‘ unterscheiden. Eine Ausstellung, die ‚Kunst von Frauen‘ zeigt, bezieht ihre Auswahl auf das biologische Geschlecht. Feministische Kunst hingegen kommuniziert feministische Aussagen, ist also primär keine Frauenausstellung, sondern eine Themenausstellung. Das irritiert manche Rezipient:innen, weil doch Kunstwerke von Frauen gezeigt werden. Die Feministische Avantgarde beinhaltet ausschließlich Werke, die sich explizit mit feministischen Themen auseinandersetzen.

Wenn man Ihrer Argumentation folgt, könnte es auch feministische Künstler, also Männer, geben.

Ja, die gibt es. In den 1970-Jahren beispielsweise den Künstler Urs Lüthi. Er hat eine Fotografie-Serie aufgenommen, in der er sich als Frau inszeniert. Das war zur Zeit des Vietnamkrieges, als das Männerbild von Militarismus geprägt war. Es ist sehr schön, wie er seine weibliche Seite hervorkehrte, um zu zeigen, dass Männer nicht immer „Rambos“ sein müssen. Oder der französische Künstler Michel Journiac, er inszenierte 24 Stunden im Leben einer Ehefrau und Mutter.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel für eine Ausstellung, in der die Auswahl nach dem Geschlecht erfolgte. Camille Morineau hat als Kuratorin im Pariser Centre Pompidou von 2009 bis 2011 ausschließlich Kunstwerke von Frauen aus der Sammlung gezeigt. Als sie damals die Idee dem Direktor vorschlug, meinte er: „Haben wir überhaupt so viele Werke von Frauen?“ Und in der Tat war das ein Problem. Die meisten Sammlungen haben viel mehr Werke von Männern als von Frauen. Aber schließlich wurde die Ausstellung „elles@centrepompidou“ ein großer Erfolg und wegen des Publikumsandrangs immer wieder verlängert. Und sie hatte einen weiteren Effekt: Das Centre Pompidou musste auf dieses Versäumnis reagieren und erwarb viel mehr Werke von Künstlerinnen. Ich finde das Engagement von Camille Morineau wunderbar – und der Erfolg der Ausstellung gab ihr recht. Zwar wurde sie von einigen Feministinnen kritisiert, weil es eben keine feministische Ausstellung war, aber sie hat definitiv einen Nerv der Zeit getroffen, und die Schau war letztendlich ein feministisches Statement.

Auch die Tate Modern in London oder das MoMA in New York haben in den vergangenen zehn Jahren stark aufgeholt, was das Sichtbarmachen von Künstlerinnen betrifft.

Mich hat erstaunt, wie spät, nämlich erst in den 1970er-Jahren, es zum ersten Mal eine große Ausstellung von Frauen in Österreich gegeben hat im damaligen Zwanzigerhaus – und mit welchen Hürden die Frauen konfrontiert waren.

Die Jury damals war männlich. Spannender Background: Ursprünglich wollte man die Ausstellung im Völkerkundemuseum abhalten und nicht im Museum für moderne Kunst. Das Budget war klein – das Ministerium war etwas halbherzig.

Die Wahrnehmung von Frauen in der Kunst hat erst in den 1970er-Jahren begonnen. In diesem Jahrzehnt setzte sich die zweite Frauenbewegung gesellschaftspolitisch für die Gleichstellung der Geschlechter erfolgreich ein. Künstlerinnen haben Versammlungen organisiert, Magazine und Galerien gegründet. Die 68er-Bewegung hat hier ein kritisches Bewusstsein aufkommen lassen. VALIE EXPORT nimmt eine Vorreiterrolle ein, mit ihrem Tapp- und Tastkino und den Aktionen, die sie mit Peter Weibel gemeinsam machte. Auch ihre Ausstellung in der Galerie nächst St. Stephan in Wien 1975, „Magna – Feminismus: Kunst und Kreativität“, war ein Meilenstein in feministischem Engagement. Diese Schau war international angelegt, aus Österreich waren u. a. Birgit Jürgenssen und Renate Bertlmann vertreten. EXPORT organisierte auch ein Symposion, das viele Künstlerinnen nach Wien brachte.

In der Literatur hat die weibliche Emanzipationsbewegung früher als in der darstellenden Kunst stattgefunden – man denke nur an Jane Austen oder die Brontë-Schwestern, die sich im 19. Jahrhundert ganz massiv in die literarische Männerwelt hineingedrängt haben und nicht mehr unter männlichem Pseudonym veröffentlichen wollten. Auch die Malerei hatte damals unter Frauen einen hohen Stellenwert, junge Mädchen „aus gutem Hause“ lernten zeichnen – trotzdem gibt es kaum Künstlerinnen, die sich einen Namen machen konnten. Warum?

Darauf hat der Essay der Kunsthistorikerin Linda Nochlin, „Why Have There Been No Great Women Artists?“ (Warum hat es keine bedeutenden Künstlerinnen gegeben?), Anfang der 1970er-Jahre geantwortet. Sie analysiert darin die Mechanismen, wie Frauen systematisch von der Kunstproduktion ferngehalten wurden. Es gab sie aber dennoch. In den letzten Jahrzehnten wurde das Schaffen von Künstlerinnen intensiv aufgearbeitet, und erfreulicherweise werden sie immer mehr sichtbar, wie etwa Angelika Kauffmann, Rosa Bonheur, Mary Cassatt oder Berthe Morisot.

Im 20. Jahrhundert sind es schon mehr Künstlerinnen, wie Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-Becker, Hannah Höch, Sophie Taeuber-Arp oder Georgia O’Keeffe, um nur einige zu nennen. Erst vor ein paar Jahren wurde die Pionierin der modernen Kunst Hilma af Klint entdeckt und gebührend wertgeschätzt. Wir werden noch viele Entdeckungen machen und Oeuvres aufarbeiten. Auch im zeitgenössischen Kunstgeschehen hat sich viel geändert. Immer mehr Frauen sind Direktorinnen und Kuratorinnen von namhaften Museen oder Professorinnen an Kunstakademien, die dafür sorgen, dass Kunst von Frauen nicht mehr länger vernachlässigt wird.

Wie ordnen Sie die Epoche der Feministischen Avantgarde zeitlich ein?

Sie beginnt mit der 68er-Bewegung und dauert etwa bis Mitte der 1980er-Jahre. Abgesehen von der Kunstproduktion gab es auch zahlreiche Proteste vor Museen, in denen Werke von Künstlerinnen ausgeschlossen wurden. Im New Yorker MoMA protestierten Künstlerinnen bei der Eröffnung einer Drawing Exhibition, in der nur Männer vertreten waren. Die Frauen kamen zum Opening und haben kleine Radierer auf die Rahmen der Zeichnungen gelegt. Auf den Radiergummis stand „erase sexism“.

Sammlung Verbund

-

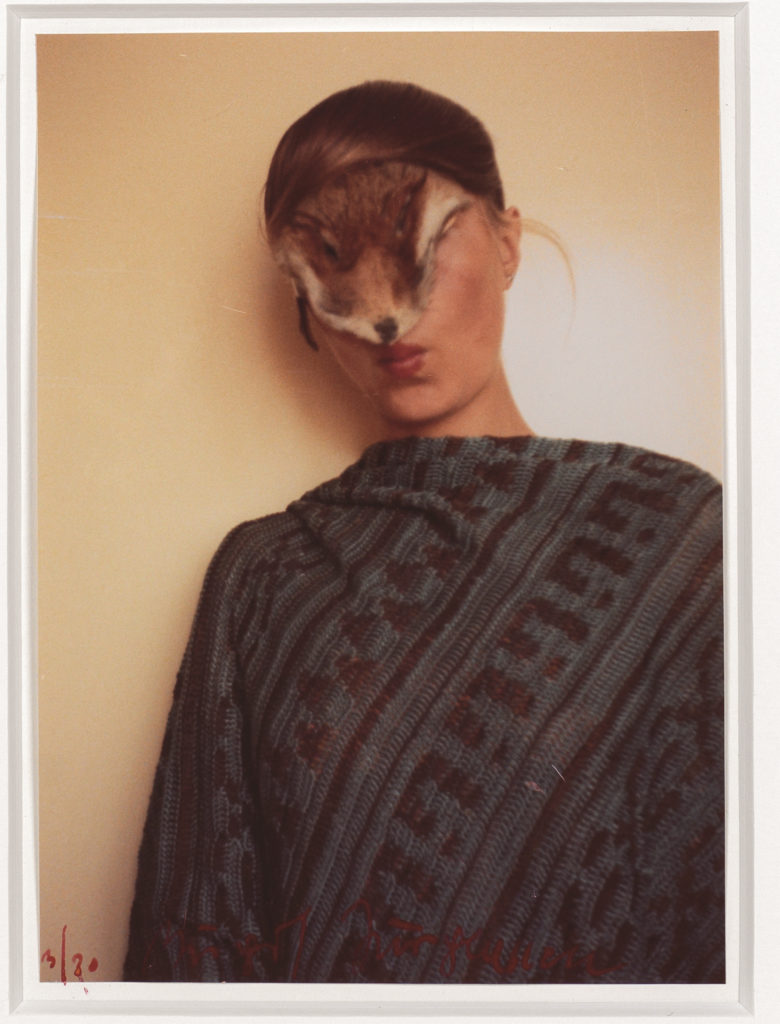

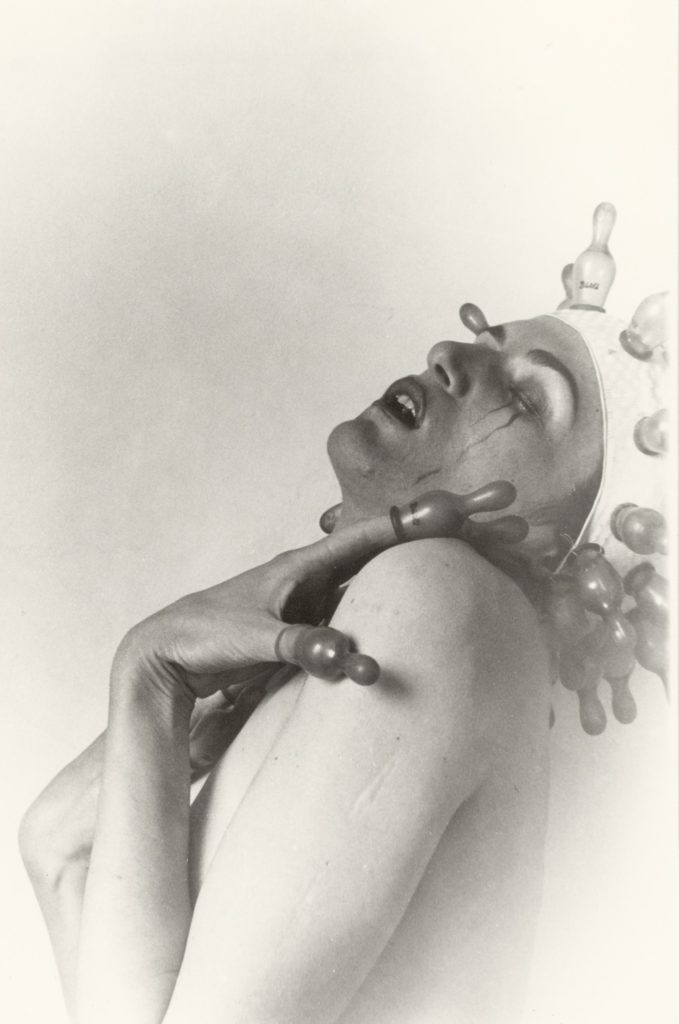

Die Sammlung Verbund wird seit 2004 von der Verbund AG, Österreichs führendem Stromunternehmen, aufgebaut. Sie ist eine hochkarätige Firmensammlung mit zeitgenössischer, internationaler Ausrichtung. Einer ihrer Schwerpunkte, die „Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre“ umfasst 600 Kunstwerke von 85 Künstlerinnen. Sie thematisieren ihren eigenen Körper, hinterfragen das Diktat der Schönheit und reflektieren die Konstruktion von weiblichen Identitäten. Die gleichnamige Ausstellung tourt seit 2010 durch bisher 15 Städte in Europa und war u. a. im Centre de Cultura Contemporánia in Barcelona, im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe und im Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien zu sehen.

Zu folgenden Künstlerinnen publizierte die Sammlung Verbund Monografien: Birgit Jürgenssen, Cindy Sherman, Francesca Woodman, Renate Bertlmann, Louise Lawler und ORLAN (2023).

Arbeitsvorgang einer Radierung

Ist diese Epoche wirklich vorbei? Bringt die Kunst heute keine Feministische Avantgarde mehr hervor?

Es gibt auch heute Kunst, die feministische Botschaften transportiert, wie etwa das von mir geschätzte Projekt „Solange bin ich Feministin/Feminist …“ von Katharina Cibulka. Aber das künstlerische feministische Aufbegehren war historisch gesehen in den 1970er-Jahren. Diese künstlerische Bewegung hat wie keine andere „das Bild der Frau“ in der Kunst aus der Perspektive der Frau erstmals völlig neu geschaffen.

Text: Renate Süß / Maya McKeachney

Aktuelle Ausstellung der Sammlung Verbund

-

ORLAN. Six Decades - Vertical Gallery

22. März bis 30. Juni 2023

Führungen nach Voranmeldung: Mittwoch, 18 Uhr, Freitag, 16 Uhr (außer an Feiertagen)

Vertical Gallery - Am Hof 6a, A-1010 Wien

Weitere Informationen: